Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ciao-design/www/pamphlet/blog/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405

京都にはそのチョーヤが梅酒を手作り体験できる店舗を構えております。

「蝶矢」というお店で、六角通に店舗を構えており、実は何度か体験してみたいと思って予約をしようと試みたことがあるのですがタイミングが遅いためか行ったことはありません。

サイトはこちら

おもしろいのが、自分の好みの材料を選び、梅酒(梅シロップ)が作れるという点。

通常の梅酒といえば氷砂糖と梅の実と、ホワイトリカーが定番です。

蝶矢では梅だけでも5種類、砂糖も通常の氷砂糖だけでなくこんぺいとうやはちみつなど5種類(一部はプレミアム素材として+@の金額が必要です)

お酒もウォッカ、ブランデー、ホワイトラム、ジンから選べます。

そんな蝶矢から1/11に店舗限定・1日5本限定で特別な梅酒が発売されるということで。

その名も「蝶矢 限定熟成」

黒くてちょっと見にくいですが、マットな黒いボトルに蝶矢のロゴがあしらわれたボトルデザインです。

サイトの情報から引用すると、

「大切な人への贈り物にこだわりぬいたUXデザイン」

…贈り物という目的のために軽量ボトルにして、常温保存OK、量産できない特別な中身・デザインを追求しているそうです。

なるほど、自分が飲むように作っているわけではないのですね。

※そもそも店舗で梅酒を買っていく人は贈答用として買う目的が多かったとのこと。

「たった1本のとっておきの原酒で仕立てる蝶矢 限定熟成」

…梅マイスターの方が450種類程度の中から1種類選び、通常の作り方とは違う少量のみの生産をしているとのこと。

こちらの商品ですが

アルコール分 17%

内容量 500ml

価格 2,700円(税抜)

アルコール度数は一般的な居酒屋などで飲む梅酒は8〜15度程度、自家製は20度程度ということなので、

自家製よりは低いけれど、お店で飲むよりは高いということですね。

1/11から販売開始ということで、絶対に手に入れたい方は開店前に並ぶのは必要だと思われます。

お店は11時から開きますので気になる方はご参考ください。 ]]>

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ciao-design/www/pamphlet/blog/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ciao-design/www/pamphlet/blog/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405

前回の続きですが、カルチャーショックを感じるのは文化の違いに触れているということなので実に楽しいですね。

・微博などで払うキャッシュレスが進みすぎて?クレジットカードの決済方法がわからない店員さん

某イトーヨーカ堂でいろいろお土産を買い込み、支払いをしようとカードを出したら店員さんが別のレジへ言って話し出す。

いや、調べたところここはカード使えるはずだ。さっき同じイトーヨーカ堂内の別の店でも使えたんだから。と思っていたら別の人にバトンタッチ。

最初のレジの人はクレジットの処理方法がわからなかったようです(機械はどのレジにも置いてありました)

他のレジに並んでいた友達の会計をしていた人もカードの処理方法を知らないため、私と同じ人に処理してもらっていました。

今はそんなにクレジットカード使う人いないのか…?

・勤務中でも好きなことする

何回かタクシーを利用していたのですが、中には運転手さん普通にスマホゲームしてました。

ちょっと笑ってしまった。

とても小さい広告・印刷屋さんがたくさん入居しているビルを少しぐるっと見て回ったのですが、そこでもほぼみなさま仕事しながらスマホでゲームかチャットをしていました。

自由だなぁ…

・横槍が入ってもきちんと並ぶようアナウンスする

なんとなく中国では横やり当たり前、正直に並ぶのが損

というイメージだったのですが、みんなしっかり窓口でも並んでいますし、横から誰かが入ってこようとしてもスタッフさんは対応せずに後ろに並ぶよう言っていました(多分)

これは私が偏見を持っていたようです。お恥ずかしい限り。

・観光地の入場料が異常に高い

地下鉄、バス、タクシーなど。移動手段と食事が非常に安い中国です。

ビールもお安め。

しかし観光地の入場料、これが非常に高いです。

兵馬俑は確か日本円で3,000円くらいだった記憶が。

食事をお腹いっぱい食べて500円とか程度なので、生活必需品との差がありますね。

ほとんどの入場料は、食事や移動費に比べると全体的に割高です。

観光で稼ぐスタイル。でもお土産はかなり安かったのでそういうわけでもないのでしょうか?

・安全性は気にしない

西安で四方をぐるっと囲む城壁の上は歩いたり、専用の車に乗ったり、自転車で回ることができます。一応周囲14kmあるので歩いて一周はやめたほうが無難です。

私はレンタサイクルで回ったのですが、最後の方はすっかり暗くなってしまいました。

しかし夜まで借りれるのに自転車にはライトがありません。地面は石造りでデコボコしているので結構危なかったです。

逆周りで走っている観光客もいるのでお互いうっかりすると気づかずぶつかってしまうかもしれません。

携帯のライトを使ってみたり、安全に気をつけて完走しました。(結局片手運転になっているのですけどね)

・地下鉄などの公共交通機関に乗る時は手荷物検査あり

きちんと調べていなかったので知らなかったのですが、地下鉄や高速鉄道では改札に入る前に空港の手荷物検査のようにベルトコンベアに荷物を載せてX線で中身のチェックが入ります。

自分自身も軽く探知機に当てられ、飲み物はなにかの機械で検査されます。

あれは何を確認していたのでしょうか?爆発物?

とはいえ、このシステムはそろそろ日本でもやったほうがいいかもね、という話を一緒に行った人たちとしました。

特に昨今のことを考えると新幹線は必要かもしれません。

しかし問題は、セキュリティチェックに時間がかかると見越して早めにきた人たちの待合スペースの確保が最大の課題だなと思います。

西安から成都へ移動する時に高速鉄道(新幹線)で向かったのですが、その待合エリアはとんでもない広さでした。ここは空港か?サッカーコート何面分?と思ったくらいです。

そこに椅子が非常にたくさん置いてあります。

東京駅もこれくらいの待合エリアを作らないとパンクするだろうなと思いました。

そもそも日本のどこの新幹線駅でも待合室って狭いので、ほぼ席が空いていないので困るんですよね。

土地があるっていいなぁ…

思いついたカルチャーショックはこんな感じでしょうか。

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ciao-design/www/pamphlet/blog/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ciao-design/www/pamphlet/blog/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405

日本では年越し、新年の食といえば「年越しそば」「おせち」「お雑煮」などですね。

ふと、世界では年越しは何を食べて過ごすのだろうと思ったので調べてみました。

ドイツ/ザワークラウト

千切りキャベツの漬物です。酸っぱくておいしいです。

個人的にはドイツは年中ザワークラウトは食べていると思っているのですが、年越しに食べると新年に幸福と富が手に入るという伝統があります。

スペイン/ぶどう12粒

年越しの鐘の音に合わせて12粒のぶどうを食べるという伝統があるそうです。

鐘の音に合わせて12粒食べると幸運がくるといわれています。しかし鐘に合わせたペースだと口の中いっぱいになりそうですね。

年の数だけ豆を食べる節分に少し近いかもしれません。

イタリア/コテキーノ・コン・レンティッケ

レンズ豆とソーセージの煮込み料理で、12時前にこの料理を食べます。

レンズ豆は金の硬貨に見立てており、これをお腹いっぱいの状態でさらにレンズ豆を食べれば食べるほど来年はお金持ちになるそうです。

さらに節分のような感じです。豆をお金に見立てて食べるというのはユニークですね。

ポーランド/ニシンの酢漬け

12時になった時このニシンの酢漬けを食べるそうです。

そうするとその一年は博愛の歳になるといわれています。

ニシンの銀色が硬貨を連想させ、富を願う意味もあるそうです。

さっきは金の硬貨ですがこちらは銀の硬貨です。少し控えめ。

トルコ/ざくろ

トルコでは幸運を運ぶ食べ物と言われているざくろ。

その鮮やかな赤色から人間の心臓に例えられ、命と子宝に恵まれます。中の種は方策・繁栄・成功を表しています。

スウェーデン・フィンランド/ライスプディング

ミルクで米を煮てつくる甘いライスプディング。

中にアーモンドを隠し、それを見つけて食べた日は翌年はラッキーな年になるそうです。

アメリカ/コーンブレッド

とうもろこしの粉で焼いたパンのことで、特に南部で大晦日に食べる習慣があります。

コーンの黄色が金に見えることから、これを食べることで繁栄・成功すると信じられています。

食べ物をなにかに例えて、それを食べることで恩恵を受けるという伝統が比較的多いようです。

なお、アジア圏は多くが旧正月を祝うので、12/31から1/1にこれを食べる!という感じのところはやや少ないです。

フィリピンでは丸いものを食べたり身につけるとお金に困らない幸せがやってくると言われています。これは丸いものがお金や幸せの象徴とされているからです。

海外にあやかってちょっと変わった年越しの食べ物を食べてみるのもおもしろいですね。

]]>Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ciao-design/www/pamphlet/blog/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ciao-design/www/pamphlet/blog/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405

でも会社について仕事をして、帰る時間になるとまた寒空の下歩かなければいけないのかと思って帰るのもまた億劫です。

どこでもドアの実用化が待たれます。

寒い時期は暖かい飲み物を飲むとホッとしますね。

世界で寒いときに飲むの定番ドリンクを調べてみました。

アメリカ/ホットアップルサイダー

https://www.tasteofhome.com/recipes/spiced-hot-apple-cider/より引用

ニューヨークなどで特に定番になっているドリンクです。

サイダーときくと私達は炭酸水を思い浮かべますが、このアップルサイダーはりんごジュースのことです。

シナモンやクローブなどのスパイスとりんごジュースを温めて、砂糖などで甘さを調節して飲むのだそうです。

フランスなど/ホットレモネード

夏に飲むと最高なレモネードですが、温めることで一気に冬の飲み物になります。

ポッカレモンなどを使えば砂糖とお湯で簡単に作れて、なおかつカフェインが入っていないので夜寝る前に飲んでもOKです。

ドイツ/グリューワイン

個人的にクリスマスマーケットでぜひ飲みたい(ほぼ毎年飲んでいる)のがグリューワインです。

赤ワインにシナモンやクローブなどのスパイスに、柑橘を加えて温めれば完成です。

赤ワインが苦手な人には白ワインにすると飲みやすくなるそうです。

梅田のスカイビルで開催されているクリスマスマーケットで毎年カップを持ち帰ってコレクションしています。

冬の風物詩というよりもクリスマスの風物詩でしょうか?

となみに同じレシピで作られたものを、フィンランドでは「グロッギ」といいます。

イギリス/エッグノッグ

西洋版たまご酒のようです。

牛乳、クリーム、砂糖、卵で作られるもので、シナモンやナツメグをいれます。

ちょっとラム酒やブランデーを垂らしても良いそうで、材料だけみるとプリンみたいですね。

味もそれに近いのでしょうか。

寒い時期だからこそスパイスで体を温めるということなのか、特にシナモンを使ったレシピが多い気がします。

伝統的な飲み物はなかなか理にかなったレシピですね。

簡単に作れるものから、ひと手間必要なものまで。

せっかくなのでこの冬は海外の定番飲み物で異国の冬に浸るのもまた乙ですね。

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ciao-design/www/pamphlet/blog/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ciao-design/www/pamphlet/blog/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405

年末年始、みなさまはどこでお過ごしでしょうか?

のんびり家で紅白とゆく年くる年?

アーティストの年越しライブ?

2018-2019の時は台湾にいっていました。

せっかくなのでアジアで一番派手な年越しを見てみたい!と思って。

まあ、雨に降られて1/1は風邪をひくわ旅費が高く付くわで…ものすごく楽しかったのですがなかなか大変でした。

今年は実家で静かに過ごすか、と思っています。

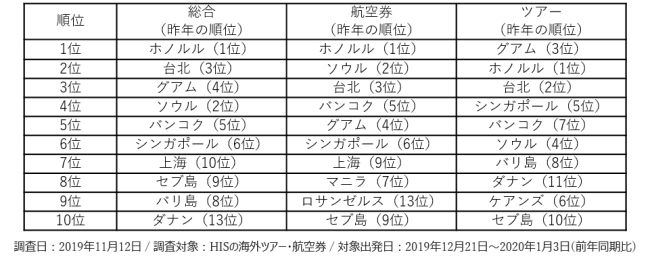

話は変わって少し前にエイチ・アイ・エスが年末年始の海外旅行の動向予測についてまとめたようです。

ハワイは日本人好きですものね。

さすがの第1位です。しかも8年連続1位ということで、もはや絶対王者。

今年の特徴としては、最長9連休になるということで長距離航路が非常に伸びているということです。

特にヨーロッパとアメリカ方面は2桁増というのですからすごいですね。

まあ、確かにアジア圏より遠くへ行こうと思うと最低でも1週間はいないともったいないですし。

いいですね〜私もどこかに行きたいものですが、今年は大人しくゆく年くる年を見て家で大人しくしておく予定です。

航空券も宿もこの時期は世界中で人が活発に移動するのでいい値段になるんですよね…

貧乏旅行愛好家は動かぬが吉。 ]]>

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ciao-design/www/pamphlet/blog/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ciao-design/www/pamphlet/blog/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405

最近私は中国に旅行してきました。

場所は西安と成都です。地図でいうと真ん中より少し東くらいでしょうか?

とはいえ中国の西部って地図で見るとまっっったくなにもないので、わりと端っこ感があります。

あとは上海や北京から遠いので日本人は少ないです。

じゃあなんでそんなところに行ったかというと、某航空会社がセールをしていて空港使用料・燃油サーチャージ込で7200円くらいで航空券を販売していたからです。

東京行くより安い。

帰りは成都発にしたため、レガシーキャリアだったのですが、それでも12000円くらいです。新幹線の指定席で東京行くより安い。

さて、なぜこんなに日本往復が安いのかというと。乗ってわかりましたが、乗客が少ないからですね。

なにせ行きはまあまあ座席に空きがあり、隣りに座っていた人は別の席に移動して横になっていました。他の人も結構移動していたようです。

そんな感じで向かった西安、昔は長安と呼ばれていた古代中国の都だったところです。

秦の始皇帝と兵馬俑が有名ですね。私は兵馬俑が見たかったのです。

あとは西遊記の三蔵法師が経典を保存している大雁塔であったり、シルクロードの出発点であったり。

意外とロマンの塊なのです。

そんな中で、私がカルチャーショックを受けたことを書いていこうと思います。

1・英語が通じない

よく「日本では英語でしゃべっても通じない」などと言われることもありますが、こと西安と成都に行ってみると「日本、英語めっちゃ通じるじゃん」と気付かされます。

通じる通じない以前に「英語ってなに?」なレベルです。

sorry、Thank you、OK、one,two,three

このレベル通じません。ホントに。

というか、英語と認識してくれない感じでしょうか?

タクシーの運ちゃんから始まり観光地のお店・チケット売り場の人、市民が食べる飲食店の人、まさか高級料理店(知らずに入った)のスタッフですら英語が通じませんでした。

(西安のタクシー運ちゃんと、高級料理店のスタッフは最初言葉が通じなくてつっけんどんでしたが、翻訳アプリを駆使してコミュニケーションをとっていくとものすごくフレンドリーな方でした)

途中から私は道を聞かれたり話しかけられても日本語でしゃべることにしました。どっちにしても通じないので。

2・人数のジェスチャーが通じない

複数人で行ったのですが、お店に入って8人の数を指で見せても「?」という顔をされます。

中国では数字の指の作り方が違うため、理解してもらえないのです。

6以降が全然日本と違いますね。

これを知ってからはきちんと正しい指数字で伝えるようにしました。

3・外国人観光客にものすごく不便

中国はキャッシュレス社会というのはもはや有名な話です。

しかし外国人は正攻法ではキャッシュレスサービスを利用できません。

なぜなら微博やAlipayなどの中国キャッシュレス系は中国の銀行口座を持っていないとキャッシュレス口座が作れないからです。

というわけで、外国人は普通にキャッシュで支払うことになるのですが…

某観光屋台村なところはキャッシュ一切不可。絶望していると、どうやらそこだけで使えるプリペイド式のキャッシュレスカードがある模様。

しかしその案内をしている看板が全然なかったのでしばらくウロウロしてました。

日本のICOCAや台湾の悠遊カードみたいに交通系ICカードでチャージして各地で使わせてください…ちなみにそういうものはありません。

4・外国人観光客にものすごく不便2

空港で両替をしようと思っていたら場所がわからない。スタッフに聞いても微妙にわからない。

多分40分くらいウロウロして人に尋ねまくり、ようやく我々は両替所を見つけられました。というよりも地図に特に表記されておらず、看板がわかりやすく立っておらず、何度も前を行ったり来たりしていたようです。

その後空港内で日本人に何組か出会い、同じく両替所がわからんということなので案内をしてあげました。

できるだけ細かい紙幣にしてと私が身振り手振りでお願いして、他の何人かも同様にしてもらっていたら早々に細かい紙幣がなくなっていました。

多分めったにここで両替する人はいないのでしょう。

あとレートが表示されていないので全くわからないです。ただ計算するとめっちゃレート悪かったです。

とりあえず今回はここまでに。カルチャーショック、まだまだあります。

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ciao-design/www/pamphlet/blog/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ciao-design/www/pamphlet/blog/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405

社会人の皆様におかれましてはビジネスマナーというものは熟知されておりますでしょうか。

かくいうわたしは勘や独学のようなものなので基本的な部分から正しい・正しくないが曖昧なところがございます。人生本能のみで突き進んでいます。

ありがたいことに今の所生きてきてビジネスマナーによって大失態に至った経緯はないのですが(自分が知らないだけかもしれませんが)

ふとビジネスマナーの基本くらいは勉強してみようかなと思い、調べてみました。

そもそもビジネスマナーってなんのためにあるの?

根本からの発想ですが、じゃあそもそもビジネスマナーの存在意義はなんなんだ?というところです。

一時期マナー講師ネタが流行った時期もありましたが、果たして本当にビジネスマナーというものはマナー業界が食い扶持を稼ぎたいためにでっち上げたものしかないのでしょうか。

複数回に分けていろいろなビジネスアイテムとビジネスマナーを取り上げてみようと思います。

ビジネスで重要なアイテムと言えば「名刺」ですね。

この名刺、どうして「名(を)刺(す)」というのでしょうか?

普通に考えたら「名(を書いた)紙」になるのでは。と思っていたのですが調べてみると、

始まりは中国。

三国志好きならよく知られている呉の朱然の墓から名刺が発見されていたり、前漢の初代皇帝劉邦の名刺も発見されているそうです。

おおよそ秦末期から漢の前記頃というと2000年以上前から存在していたと。歴史がすごい。

ただ使い方は現代と違い、宅配便の不在通知に近かったようです。

家に訪ねた時に家主がいなかったらその戸に自分の名前を書いた木簡や竹簡を「刺していた」ことから転じて「名刺」といいます。

時代が進み、紙が使われるようになると「名帖」となり、現在の中国では「名片」というそうです。

日本では名刺という名前で、江戸の末期に使われ始め現代まで名刺のままです。

中国と同じく、訪ねた時に不在だった場合自分の名前を書いた紙を訪問先に残していったということです。

つまり現代で本来の意味で使われているのは佐川急便やヤマトなどが置いていっている不在票こそが真の名刺である。といえますね。

幕末期になると役人たちが使っているのは家紋と名前を印刷した現代風な名刺の形態となっています。

紀元前から現代まで、名刺の歴史というものは非常に長かったのですね。

初めて知りました。

特に三国志の呉が好きなので朱然の墓から名刺がでてきたというのもまたロマンを感じます。

竹で作った紙(竹はだGAとか)を使って名刺を作り、渡す時に雑学として語れば良いアイスブレイクになるのではないでしょうか。

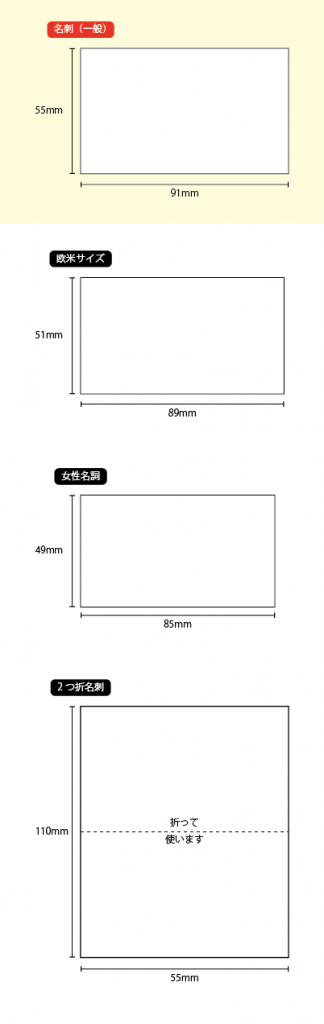

名刺のサイズ

おおよそ名刺を普段から触っている人であればだいたいこれくらいというサイズ感はよくわかっておられる方も多いと思います。

数値でいうと

「55mm×91mm」

名刺界における絶対王者のサイズです。

圧倒的にこのサイズが定形なのですが、もちろんそれ以外のサイズも世にはあります。

もしかしたら受け取ったときや名刺入れに入れた時に「なんかこの名刺他のに比べて小さい?」と思ったことがあるかもしれません。その時はサイズの指定間違いではなく以下の特別なサイズにしているからかもしれません。

例えば

欧米サイズ…51mm×89mm

こちらは欧米で使われている大きさで、日本のサイズよりもやや小さめ。

そのため国内のみで配るのであれば逆に違和感をもたれるかもしれませんが、グローバル化が叫ばれる昨今。海外でも名刺を使うのであれば国外用サイズを別で用意しておくというのもありかもしれませんよ。

<追記>

意外と欧米サイズと言いながら、国によってスタンダードが違うようだったので

世界の名刺サイズを調べてみました。

北米(アメリカ、カナダ)

3.5×2インチ(88.9×50.8mm)

ヨーロッパ(イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、スペイン、オランダ、スイス)

85×55mm

北欧、オセアニア(スウェーデン、ノルウェー、デンマーク、オーストラリア、ニュージーランド)

90×55mm

東欧、北欧(チェコ、ハンガリー、ポーランド、スロバキア、ウクライナ、フィンランド)

90×50mm

中国

90×54mm

女性名詞…49mm×85mm

比べた時にかなりサイズが違うので、不思議な印象をもたれそうなサイズです。

角丸の加工をされているものが多いです。

女性から人気があるため「女性名詞」と呼ばれています。もちろん男性がこのサイズで作ったからといって何ら問題はありません。

このサイズの利点はクレジットカードより小さいため、財布やカード入れにもいれることができます。スタンプカードはこれくらいのサイズがいいかもしれないですね。

2つ折名刺…110mm×91mm(折りたたんで使います)

書きたいことがまとめられない。届けたい情報があふれてどうしようもない。

そんな時はこの2つ折名刺をご検討ください。

単純に通常の名刺の倍、情報が入ります。

そのかわり情報を入れすぎればしっかり中まで読んでくれる人の数は相対的に減っていきます。

また、昨今の名刺スキャン・管理サービス系のものは読み込めない場合もあります。

そう考えるとビジネスに向いているかはどうかなというところです。情報過多になりすぎたらHPに誘導するか別途リーフレットを作って渡しましょう。

今回は名刺のサイズについてまとめてみました。

予想以上に長い歴史があったり、様々なサイズがあったりと普段なかなか気づかないこともしれてよかったです。

ビジネスマナーか、と聞かれるとちょっとまだそこまで入っていないですね。

ただ、あえてビジネスマナーを上げるとしたら

「名刺のサイズは一般的に55mm×91mmサイズ」というところでしょうか。

そしてこのビジネスマナーが必要であるという理由は

みんな好き勝手なサイズで作ると受け取った側が管理に困る。という点ですね。

そういう意味ではこのビジネスマナーは必要だと思います。

A4サイズの名刺を渡されたら、誰だって困りますものね…

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ciao-design/www/pamphlet/blog/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ciao-design/www/pamphlet/blog/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405

QRコードといえば、

一昔前はURLを送る時くらいにしか使われなかったのに、あらゆる場面でQRを目にすることが増えました。

空港でLCC(Peach)に乗る時、窓口に行かずe-チケットのQRコードを機械に読み込ませて自分で手続ができますし、レジャー施設に入るときもピッと読み込ませて入るという形態も増えました。

モバイル会員証でもバーコード型からQRコード型が増えたなと思います。

そして何よりもキャッシュレス決済であらゆる人も目にするようになりました。

今回はQRコード決済について。

乱立していることは聞いたことがありますが、実際どれくらい●●payというものは存在するのでしょうか?

――――――

| PayPay |

|---|

| 楽天Pay |

| LINE Pay |

| ORIGAMI Pay |

| d払い |

| auPAY |

| GooglePay |

| ApplePay |

| Amazon Pay |

| メルペイ |

| pring |

| Pay ID |

| pixiv PAY |

| Smash Pay |

| EPOS Pay |

| &Pay |

| atone(アトネ) |

| QUOカードPay |

| J-Coin Pay |

| 7pay ※9月末で死亡… |

| FamiPay |

| ヨドペイ (未定) |

| UNIQLO Pay (未定) |

| Bank Pay (2019年10月予定) |

| CBのQRコード決済 (2022年夏予定) |

――――――

正直数の多さに引きます。

初めて知ったものもありますし、名前だけは知っているところもあります。

各●●pay別にQRコードがあってそれを読んでもらうというのが一般的ですね。

レジ側も切り替えているのではないかなと思います。

所変わってシンガポールでは国が主導でQRコードの規格統一を行いました。

理由は国内で27種類の電子・QRコード決済が乱立していることを受けてシステムの改善を進めるためだそうです。

支払い時に店舗側がそれぞれの決済方法に合わせたコードを表示させなければいけないため、非常に煩雑だったそうです。

そこで国が主導のもと、「SGQR」として統一。

使う時は店舗に設置している共通QRコードを読み込み、支払いサービスを選択して使うという流れだそうです。

いちいち「●●payで」と個別サービス名を伝えなくてもよく、「QRで」といえばどのサービスでもOKになるので便利そうですね。

店員さん側もいちいちそれに合わせて切り替え(をしているのか私はよく知らないのですが)しなくてもいいという一元化は便利です。

一応日本でも「JPQR」の流れはありますし、ちょうど8/1から一部の地域で試験導入が始まりました。

(岩手県、長野県、和歌山県、福岡県の県全域)

https://jpqr-start.jp/

ちょっと事業者向けのページや資料を見てきたのですが、ものすごく言い回しなど複雑にしているなーというイメージです。1ページあたりの文字量がとにかく多い+行間が狭いので読むだけで疲れます。

個人商店さんの導入は促進されているのでしょうか?

ちょっと気になるところです。

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ciao-design/www/pamphlet/blog/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ciao-design/www/pamphlet/blog/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405

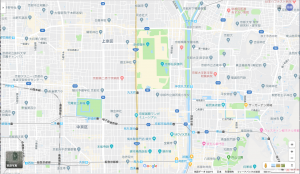

先日北海道の地図を改めて見てみたところ、札幌が非常にきれいな碁盤の目になっていました。

SimCity?というくらい整然と並んでいてすごいなと思ったのです。

よく碁盤の目というと「京都」といわれますが京都よりよっぽどきれいな碁盤の目なのでは…と思ったので今回は碁盤の目の街づくりについて取り上げてみました。

札幌の碁盤の目

みてください、この美しい並び。

ものすごく地図が作りやすくてありがたい町並みです。

逆に整然過ぎて地図を作っていると今どこの道の線を引いたのかわからなくなりそうですね。

この札幌の街づくりは明治にとりかかり、町並みの参考は京都なのだそうです。

京都の碁盤の目はこちら

意外と御所の周辺くらいが整然とした碁盤の目なんですね。

千本通より西はわりと自由な線の引き方をしています。

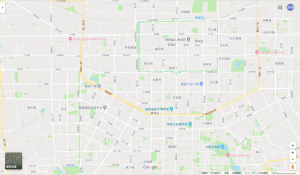

そもそももっと遡ると、京都は中国の長安の町並みを参考にして作られています。

長安は現在の陝西省の省都西安市になるのですが、西安市をみてみましょう。

ぐるっと中央を囲むように環状道路が走っているのはなんとなく東京っぽいですね。

碁盤の目の利点

・計画された区画整理のもと、不要な土地ができない。(土地区画が歪んたり、使いにくい三角形の土地などが生まれない)

・東西南北の関係がわかりやすく、住所がわかりやすい。

・見通しが良い

というところがあります。

こういった都市設計は「方格設計」と呼ばれ、古代から採用されてきたものです。

紀元前26世紀のモヘンジョダロなどのインダス文明の頃にはすでに碁盤の目状に建設されています。

ただこの作り方は防衛的にあまり有効ではないようで(確かに目標物がわかりやすいですし、そこにいくまでの道も攻める側からするとわかりやすいですね)

日本では江戸の頃はこの作り方は避けられたそうです。

東京といえばユニークなのが田園調布の駅前の形ですよね。

こういうやつです。

街づくりゲームでの利点

私はTownsmanという街づくりシュミレーションゲームが好きなのですが、だんだん効率を求めるとたしかに碁盤目状に作っていくのが最善です。

東西南北に道を走らせ、そこから直線の道を枝状に伸し、さらに区分け。

きちんと建物を配置することで無駄な空白地は発生しません。

そうするとコンパクトで効率的な街が作れます。

住民の家と工場や農場系は分断して関連する各ジャンルごとに区画をまとめて倉庫建設や動線の距離を短くして輸送効率をアップ。

このゲームでは序盤では税金回収を自分でする必要があるので固めておくと回収も便利なのです。

このように、現実で使われている知恵は仮想空間の街づくりでも活用できます。

TownsmanはSwitchでも発売されているそうなので興味がある方はアプリ版かSwitch版お好きな方で遊んでみてください。

ダイマみたいになってしまった…

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ciao-design/www/pamphlet/blog/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ciao-design/www/pamphlet/blog/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405

今回はweb制作で便利なサービスをピックアップいたします。

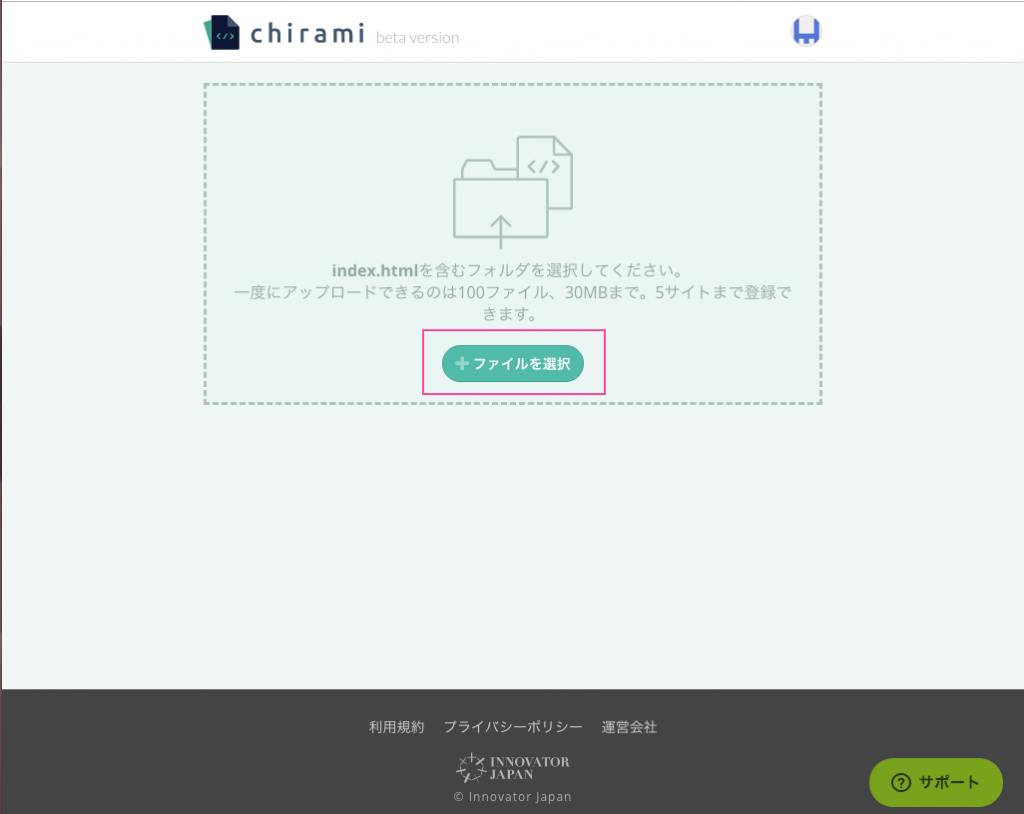

chirami

テスト環境がなくてもWEBページとして確認ができるHTMLプレビューツールです。

弊社の場合お客様にお見せしたり確認していただく用のテストサーバーというものはご用意しているのですが、さくっと作ったテストページを見てもらいたい時、いちいちFTPソフトなどでサーバーにアップして、それを見てもらう工程を省きたい(テストのテスト的な)

「テストページを更新したと言われて見に行っても見た目変わっていないのですが…キャッシュの削除?なにそれ?」な人に都度説明をする手間を省きたい。

そんな時に便利かもしれないサービス。

それが「chirami」です。

使い方は

ユーザー登録が必要です。

登録はTwitterアカウントかGitHubアカウントかFacebookアカウントのみです。メールアドレスはできないようです。

私はTwitterもFacebookもやらないので登録していたGitHubでサインインしました。

「index.html」ファイルが含まれているフォルダをアップロード。

100ファイル/30MBまで/5サイト分1度にアップロードできます。

制限が100ファイルなので大規模なサイトや、画像を多用しているサイトのアップロードは耐えられないと思います。

数ページ程度の小規模までですね。まあ、それ以上の規模になるなら素直にテストサーバーにアップすると思いますし、あくまでHTMLファイルの「チラ見せ」用なので割り切りやすいです。

アップが完了したらURLが生成されるのでそれを相手に伝えればweb上でチェックができます。

社内のスタッフ間でさくっとデザインを見せたい時、サーバーにアップするまでもない状態のものの動作を確認したい時にも使えます。

また、生成した公開用のURLは24時間で消えるので安心です。(手動でも消せます)

便利な使い方、他

各デバイス・ブラウザ別にテストをしたい時、それぞれのデバイスでログインしていればURLが簡単に確認ができます。

私は泥臭く、スマホで見たい時はQRコードを作ってPCの画面から読み込んだりしているのですが、こういった方法はスマートですよね。

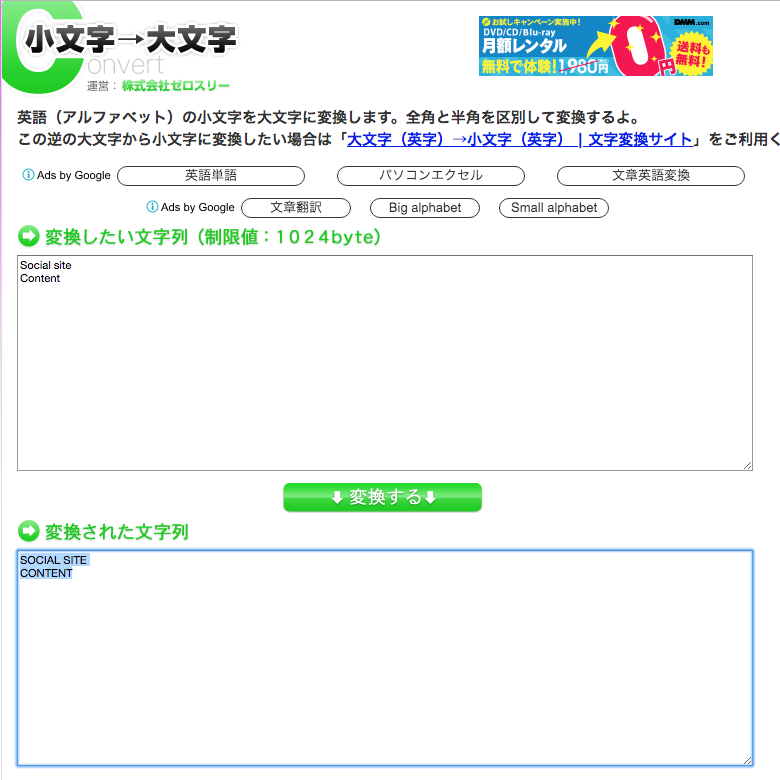

小文字大文字変換

結構地味に使うときが多いのがこちら

例えばテキストで支給いただいた文章の「Social site」「Content」などを「SOCIAL SITE」「CONTENT」に変えたい時。

さくっとこのサイトを使って変換してしまいます。(もっといい方法があるのでしょうが…)

シンプル・イズ・ベスト

変換したい文字を入れて

「変換する」ボタンを押すだけでOKです。

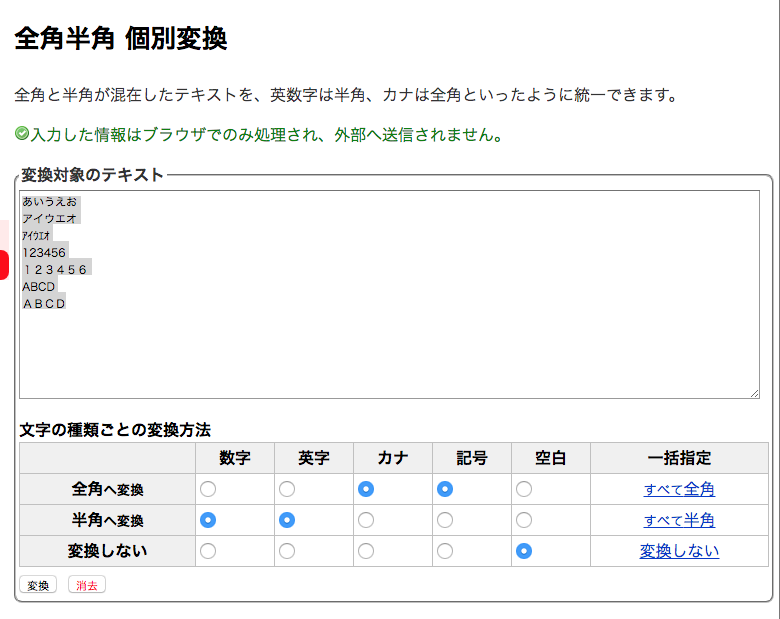

全角半角変換

地味に使うときが多い第二弾です

例えば同じファイル内で「01234と56789、アイウエオとアイウエオ」といった「全角半角が混在している」「全角になっているものを半角にしたい」場合。

そんな時はこのサイトで文字列を整えてあげましょう。

変換したい文字を入れて

文字の種類ごとの変換方法を選んで

「変換」ボタンを押すだけ!

ちなみに押さなくても下にリアルタイムで結果が表示されます。

おおよそのパターンは

数字と英字を半角、カナは全角、記号と空白はケースバイケースで基本変換しない

という設定がベターかなと思います。

このサイトでは他にも様々なwebアプリがあるので見てみるとおもしろいです。

以上、時々趣味で使えるものはないか探すことがあるのでまたこういったwebサービスを紹介できればと思います。

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ciao-design/www/pamphlet/blog/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405